平成30年春期試験問題 午前問67

問67解説へ

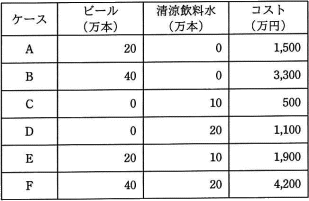

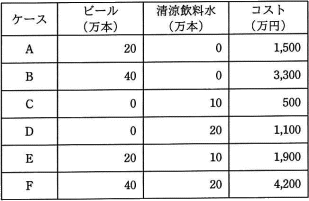

あるメーカーがビールと清涼飲料水を生産する場合,表に示すように6種類のケース(A~F)によって異なるコストが掛かる。このメーカーの両製品の生産活動におけるスケールメリットとシナジー効果についての記述のうち,適切なものはどれか。

- スケールメリットはあるが,シナジー効果はない。

- スケールメリットはないが,シナジー効果はある。

- スケールメリットとシナジー効果がともにある。

- スケールメリットとシナジー効果がともにない。

広告

解説

まず「スケールメリット」と「シナジー効果」について意味を確認します。

- スケールメリット

- 規模の経済性ともいわれ、生産規模を拡大するほど生産性や経済効率が向上し、利益率が高くなることをいう。

生産量が多いほど享受できる生産上の利点のこと - シナジー効果

- 相乗効果ともいわれ、2つ以上の要素が組み合わさることで、それぞれの単体で得られる効果の合計よりも大きな効果を得ることをいう。

1+1=2にとどまらず3にも4にもなるような要素同士の組合せ効果のこと

- ビールは、ケースAよりケースBのほうが大量に生産するにもかかわらず、製品当たりのコストは割高になっているのでスケールメリットはない

- 清涼飲料水についても、ケースCよりケースDのほうが大量に生産するにもかかわらず、製品当たりのコストは割高になっているのでスケールメリットはない

- ケースEでは、ビール20万本に清涼飲料水10万本を1,900万円のコストで生産可能となっている。これは両製品をそれぞれを単体で生産するケースA+ケースCの2,000万円よりも割安になっているためシナジー効果はある

- ケースFでは、ビール40万本に清涼飲料水20万本を4,200万円のコストで生産可能となっている。これは両製品をそれぞれを単体で生産するケースB+ケースDの4,400万円よりも割安になっているためシナジー効果はある

広告